Por Luz Helena Cordero Villamizar

Los mecanismos inconscientes del sueño y de la poesía viajan por los mismos senderos, exploran en las mismas aguas, son hilos enmarañados que atraviesan tiempos aleatorios, cíclicos, lugares inciertos, utópicos. El yo estalla en fragmentos como espejos rotos, multiplicados. En los sueños y en la poesía no hay antes ni después, hay un tiempo que se bifurca, que se expande, que se suspende y se hace un espeso y eterno presente.

Galerías como versos que no tienen regreso, versos como túneles sin fondo que se internan en los resquicios de la memoria, de un tiempo concluido o venidero. Quizá alguien cruza una puerta que no conduce a ninguna parte, que regresa siempre, o se queda solo en imagen, en deseo. Con frecuencia en el sueño hay puertas batientes que se despliegan, que conducen o vienen del país de la muerte. Amados mensajeros nos llaman, nos abrazan. Al despertar nos aguardan tibios, palpitantes, en el centro mismo de su ausencia.

***

La imagen de portada corresponde al óleo de la artista surrealista estadounidense Dorothea Tanning titulado Una pequeña serenata nocturna [1943]. Museo Tate Modern, Londres. Disponible en https://www.dorotheatanning.org/. [Imagen de dominio público].

EMILY DICKINSON

(Amberst, Massachusetts, 1830 – 1886)

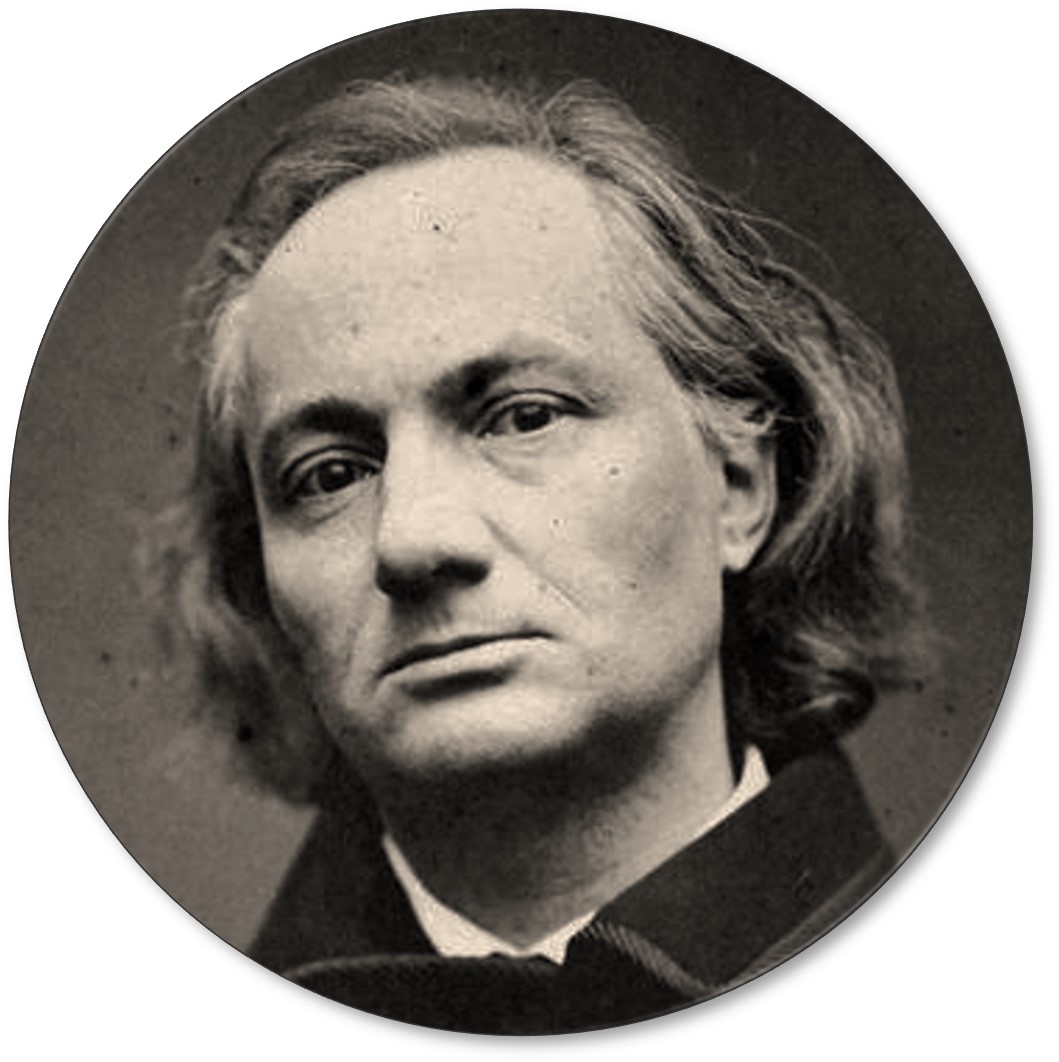

CHARLES BAUDELAIRE

(París, 1821 – 1867)

ALBERTO RODRÍGUEZ TOSCA

(Artemisa, Cuba, 1962 – La Habana 2015)

Emily Dickinson es hermética y aislada. Huidiza en el contacto con el mundo, de difícil acceso, no solo por su estilo de vida sino por su forma particular de escritura, en su gramática y sintaxis, en esa complejidad que se interpone para su comprensión cuando dependemos de los traductores, de la sintonía que establezcan, no solo con sus palabras sino con sus ritmos, con sus silencios y su respiración. Y esas rimas como «campanillas» que perderemos inevitablemente en lengua española.

[Para leer el comentario completo pinche el siguiente enlace]

Sobre Emily Dickinson

Hermética y aislada, huidiza en el contacto con el mundo, de difícil acceso, no solo por su estilo de vida sino por su forma particular de escritura, en su gramática y sintaxis, en esa complejidad que se interpone para su comprensión cuando dependemos de los traductores, de la sintonía que establezcan, no solo con sus palabras sino con sus ritmos, con sus silencios y su respiración. Y esas rimas como «campanillas» que perderemos inevitablemente en lengua española.

Es interesante ver los dilemas que representa Dickinson para los traductores: Nicole D´Amonville Alegría, la traductora de la editorial Lumen, tan fiel y respetuosa de su léxico y peculiar ortografía, cuyo resultado es una versión un tanto rígida, fría y a veces incomprensible, nos dice que su particular sintaxis y el uso de guiones hace que el ritmo del verso sea «espasmódico», que propicia una «aceleración psíquica». En la traducción del poeta Hernán Vargascarreño, Dickinson aparece más libre y juguetona, aunque se sacrifican marcas peculiares como el uso de mayúsculas y guiones, transformadas en comas y puntos. Nos dice Hernán que para traducirla hay que vestirse de paciencia, «contemplarla -sin perturbarla- caminar silenciosa arrastrando su blanca sombra por su inmensa casa, asomarse con ella a su ventana… extasiarse ante su jardín devenido en universo, acariciar a su perro… y si los buenos dioses nos favorecen, recibir una mínima pócima del dolor universal, mientras ella, en un tiempo que no existe, degusta el té contemplando la Eternidad en la iridiscencia de un pájaro». Hay traducciones como la de la poeta Amanda Berenguer, «fiel a la forma y libre en ella», que también resultan amables al lector.

Así, compleja e inescrutable como su mundo, como su alma, es la poesía de Emily. Una mirada nos lleva a pensar que en su jardín se condensa el universo, que de él extrae todo lo necesario para sus serenas e inteligentes reflexiones, sus metáforas, sus dolorosas lecciones, entre místicas y amargas. Ella sabe, como William Blake, que podemos ver el mundo en un grano de arena y abarcar el infinito en la palma de la mano. Aquí se condensa su idea de la poesía: “La visión del cielo de verano/ Es poesía/ Aunque ella nunca repose en un libro/ Los verdaderos poemas huyen”.

Otras miradas sobre sus poemas y cartas nos conducen a asuntos místicos, a reflexiones sobre la muerte, a críticas de su contexto, a esa ambivalencia entre el deseo de publicar sus versos y el temor a la censura social. Su encierro es voluntariamente asumido como forma de resistencia frente al rol impuesto a las mujeres, y ella lo vive como un espacio de libertad porque “el cerebro tiene pasillos incomparables/ a los lugares comunes”, porque sus pensamientos revolotean como petirrojos y en su interior hay un volcán dormido. Tampoco está sola porque la visitan huestes para atormentarla y a medianoche la asedian fantasmas. Pero el más difícil de enfrentar es su yo oculto, el huésped más gélido que aloja.

Entrar a su poesía es derribar un alto y sólido muro para invadir su intimidad, para dejarnos sorprender, más por sus espejismos que por su realidad,. Para muchos vivir es moverse en los planos cartesianos del espacio y el tiempo, ir y venir dentro de la masa. Para ella es una confrontación interior, o puede ser esa mirada microscópica, cambiante, un trébol, una abeja, soñar… Porque para ella soñar puede ser suficiente.

[POEMA 572 (1755)]

[Versión 1]

Se necesita un trébol y una abeja

Para hacer una pradera,

Un trébol y una abeja,

Y soñar.

Soñar es más que suficiente

Si las abejas son pocas.

[Versión 2]

Para hacer una pradera se toma un trébol

y una abeja,

un trébol, y una abeja,

y fantasía.

La fantasía lo hará sola,

si las abejas fueran pocas.

***

[Versión 1] Tomado de: “Emily Dickinson”. Prólogo y traducción de Alberto Blanco. Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de difusión cultural. Dirección de Literatura. México, 2011.

[Versión 2] Tomado de: “Emily Dickinson 50 poemas”. Traducción de Amanda Berenguer. Biblioteca Nacional Uruguay. Ministerio de Educación y Cultura. 2013.

[POEMA 1263]

[Versión 1]

No hay fragata como un libro

para viajar a tierras lejanas,

ni corceles como una página

de briosa poesía.

Hasta el más pobre

puede emprender esta poesía

sin tener que tributar peajes;

¡Qué sobrio es el carruaje

que lleva al alma humana!

[Versión 2]

No hay fragata como un Libro

para llevarnos Tierras afuera

ni corceles como una Página

de encabritada Poesía –

esta Travesía puede hacerla hasta el más pobre

sin la opresión del Peaje –

Cuán frugal es el Carruaje

Que carga el alma Humana

***

[Versión 1] Tomado de: “¿Quién mora en estas oscuridades?” Poesía. Versiones al español Hernán Vargascarreño. Ediciones Exilio. Bogotá, 2020.

[Versión 2] Tomado de: “Emily Dickinson 50 poemas”. Traducción de Amanda Berenguer. Biblioteca Nacional Uruguay. Ministerio de Educación y Cultura. 2013.

[POEMA 450]

Bueno es – Soñar — y Despertar, mejor,

cuando Uno despierta en la mañana —

Si Uno se despierta a Medianoche —

soñar — el Alba — es preferible —

Más dulce — el Petirrojo Imaginado —

que nunca alegró un Árbol —

que enfrentarse — a una Compacta Aurora

que no conduce a ningún Día —

***

Tomado de: “Poemas a la muerte”. Editado en Elejandria (sin fecha). Libro digital en www.elejandria.com. Web de obras de dominio público.

[POEMA 654]

Un largo — largo Sueño — un Sueño — célebre —

el que no anuncia la Mañana —

estirando los Miembros — ni moviendo los Párpados —

un Sueño independiente —

¿Existió alguna vez una pereza así?

Acrisolar Siglos y Siglos

sobre un montón de Piedras —

sin nunca alzar los ojos — buscando el Mediodía.

***

Tomado de: “Poemas a la muerte”. Editado en Elejandria (sin fecha). Libro digital en www.elejandria.com. Web de obras de dominio público.

[POEMA 692]

El Sol se iba poniendo — más y más — y sin embargo

ningún Matiz de Atardecer —

percibía en el Pueblo —

De Casa en Casa era Mediodía —

El Ocaso caía — más y más — y sin embargo

en la Hierba no había Rocío alguno —

sólo en mi Frente se paraba —

y erraba por mi Rostro —

Mis Pies se entumecían — más y más — y sin embargo

aún mis dedos estaban despiertos —

¿Por qué tan poco ruido — estoy haciendo

dentro de esta Apariencia — de mí misma?

Antes creía conocer la Luz —

ahora la puedo ver —

Es Morir — lo que hago — y sin embargo

no me asusta saberlo —

***

Tomado de: “Poemas a la muerte”. Editado en Elejandria (sin fecha). Libro digital en www.elejandria.com. Web de obras de dominio público.

Descrito por su amigo Théophile Gautier como «un dandy» de buenas maneras, Charles Baudelaire creía en la autonomía absoluta del arte y de la poesía, en su misión de excitar en el alma la sensación de la belleza, de mover el asombro, la sorpresa, de hallar lo bello en lo horrible y lo horrible en lo bello. Tiene claro que la poesía no se rige por la moral ni por la verdad: «Digo que si el poeta persigue un fin moral, disminuye su fuerza poética, y no me parece imprudente avanzar que su obra será mala». Gustaba de afeites, retoques y artificios, tanto en la poesía como en el cuello de una dama.

[Para leer el comentario completo pinche el siguiente enlace]

Sobre Charles Baudelaire

Descrito por su amigo Théophile Gautier como «un dandy» de buenas maneras, Charles Baudelaire creía en la autonomía absoluta del arte y de la poesía, en su misión de excitar en el alma la sensación de la belleza, de mover el asombro, la sorpresa, de hallar lo bello en lo horrible y lo horrible en lo bello. Tiene claro que la poesía no se rige por la moral ni por la verdad: «Digo que si el poeta persigue un fin moral, disminuye su fuerza poética, y no me parece imprudente avanzar que su obra será mala». Gustaba de afeites, retoques y artificios, tanto en la poesía como en el cuello de una dama.

Nos cuenta Gautier que en torno suyo se desató el escándalo cuando irrumpió con su atado de “flores del mal”, su obra más conocida, pues el ramillete tenía un aroma de «inmoralidad», exotismo en el lenguaje, oscuridad de sentidos, ruptura con las formas del romanticismo para pintar las depravaciones y perversidades modernas, los cuadros repugnantes en los que el poeta deja la marca de su hierro candente. Contrastan los temas con las formas, pues fue cultor de la rima y de las formas poéticas clásicas, aunque posteriormente escribió algunos poemas en prosa.

Baudelaire amaba los gatos a quienes dedica numerosos poemas, elogia su silencio, su quietud, su limpieza, su coquetería, sus caricias cálidas y sutiles. Los gatos además simbolizan la noche, se hunden en el misterio, en las sombras, acceden a los fantasmas, las brujas, los demonios, los asesinos, a las fuerzas que rigen la oscuridad humana.

Sus referencias al sueño son cercanas a la muerte, con la que está obsesionado. El sueño es una cueva obscura, que se asoma al infinito por todas las ventanas, un abismo que produce miedo, pérdida de identidad, de control, algo semejante a la nada. Como poeta vive en la vigilia el vértigo del sueño, sus visiones, el delirio de los sentidos. Ve más allá de las apariencias de las cosas, descubre y reconstruye historias detrás de las ventanas cerradas, habita el reino de lo fantástico y clama piedad a satanás: «Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria».

EL ABISMO

Un abismo Pascal dentro de sí veía.

¡Ay, todo es un abismo! Sueño, acción, pensamiento,

palabra, y en mi frente que las sombras espía,

más de una vez el miedo viene a dar como un viento.

Arriba, abajo, en todas partes; profundidad,

silencio, espacio negro que atrae y sombra inmensa…

Sobre mis noches Dios, con su propia verdad,

traza una pesadilla multiforme y extensa.

Le tengo miedo al sueño como a una cueva obscura

que no se sabe adónde conduce en su negrura;

me asomo al infinito por todas las ventanas,

y mi espíritu, presa de agitaciones vanas,

envidia de la nada la insensibilidad.

¡Oh, números! ¡Oh, seres! ¡Dulce unanimidad!

***

Tomado de: “Las flores del mal”. Precedidas de una noticia biográfica por Théophile Gautier. Traducidas en verso castellano por Eduardo Marquina. Francisco Beltrán. Librería Española y Extranjera. Madrid, 1923.

EL SUEÑO DE UN CURIOSO

A F. N.

¿No sufres, como yo, el gustoso daño

de que te tengan todos por extraño?

-Iba a morirme y, en el alma mía,

a la vez lo quería y lo temía.

Angustia y esperanza me agitaban:

contaba los granitos que quedaban

en el reloj de arena,

con placer y con pena;

y, en áspera tortura deliciosa,

iba diciendo adiós a cada cosa.

Estaba como un niño en espectáculo

que detesta el telón porque es obstáculo;

por fin, la gran Verdad se me revela

y mi alma libre vuela;

estaba muerto, y no me sorprendía:

y la terrible aurora me envolvía…

-Pues ¿qué? ¿La muerte es esto, ánima mía?

-Se alzó el telón… y espero todavía.

***

Tomado de: “Las flores del mal”. Precedidas de una noticia biográfica por Théophile Gautier. Traducidas en verso castellano por Eduardo Marquina. Francisco Beltrán. Librería Española y Extranjera. Madrid, 1923.

SOBRE EL TASSO EN LA CÁRCEL, DE EUGÈNE DELACROIX

El poeta en la cárcel, sucio, desharrapado,

un manuscrito bajo sus plantas magullado,

mide, con la pupila, que el espanto hace yerta,

La escalera del vértigo que, a los pies, tiene abierta.

Las risas de la calle que llenan la prisión,

a lo absurdo y lo extraño inclinan su razón;

La duda le rodea y el ridículo miedo,

multiformes fantasmas le muestra con el dedo.

Este genio, encerrado en infames prisiones;

esta mueca, estos gritos, estas vagas visiones,

este durmiente a quien le cerraron la puerta

y que en el frío horrible de su mansión despierta:

he aquí tu emblema, espíritu de los sueños obscuros,

que lo real estruja entre sus cuatro muros.

***

Tomado de: “Las flores del mal”. Precedidas de una noticia biográfica por Théophile Gautier. Traducidas en verso castellano por Eduardo Marquina. Francisco Beltrán. Librería Española y Extranjera. Madrid, 1923.

EL GATO

En mi cerebro ha tiempo habita,

como en su casa, un gato hermoso,

dulce, adorable y misterioso;

se queja, maya y nunca grita.

Su timbre es tierno y es discreto,

pero calmoso o furibundo,

es siempre rico – y es profundo:

aquí está todo su secreto.

Y esta su voz, cuyo hilo terso

canta en mi fondo tenebroso,

me aviva, filtro misterioso,

me llena como un amplio verso.

Mis males deja adormecidos,

agita mis fiebres radiosas;

para decir las grandes cosas

no necesita de sonidos.

No, no conozco arco que muerda

sobre mi corazón doliente,

y que haga más gloriosamente

cantar su más vibrante cuerda,

que tu voz, gato misterioso,

gato seráfico y sensual,

donde, como en lo espiritual,

todo es sutil y armonioso.

II

Su piel que un blando rizo vicia

huele tan bien, que me ha pasado

hacerle sólo una caricia

y quedar todo perfumado.

Él es mi duende familiar;

vivimos siempre en paz los dos;

me juzga, inspira y hace andar:

tal vez es Genio, tal vez Dios.

Cuándo mis ojos, al imán

de un hondo y cálido hipnotismo,

las huellas de él buscando van

por lo profundo de mí mismo,

en la negrura, bruscamente

sus ojos veo imperativos,

enigma verde, ópalos vivos,

que me contemplan fijamente.

***

Tomado de: “Las flores del mal”. Precedidas de una noticia biográfica por Théophile Gautier. Traducidas en verso castellano por Eduardo Marquina. Francisco Beltrán. Librería Española y Extranjera. Madrid, 1923.

Ciudadano del mundo del absurdo, desplazado del espacio y el tiempo, habitante del miedo, huelguista del tiempo, «hijo no pródigo» mas pródigo en imágenes, en palabras, en recursos poéticos. Alberto Rodríguez Tosca, siempre caminando sobre la cuerda floja de los días, con la conciencia dolorosa de hacerlo. Con su sonrisa retraída, la mirada honda, tan oscura y brillante, que era difícil saber si por sus ojos se asomaba un espejismo o estaba a punto de llorar. Dulce y generoso en el trato, tierno como un niño perplejo.

[Para leer el comentario completo pinche el siguiente enlace]

Sobre Alberto Rodríguez Tosca

Ciudadano del mundo del absurdo, desplazado del espacio y el tiempo, habitante del miedo, huelguista del tiempo, «hijo no pródigo» mas pródigo en imágenes, en palabras, en recursos poéticos. Alberto Rodríguez Tosca, siempre caminando sobre la cuerda floja de los días, con la conciencia dolorosa de hacerlo. Con su sonrisa retraída, la mirada honda, tan oscura y brillante, que era difícil saber si por sus ojos se asomaba un espejismo o estaba a punto de llorar. Dulce y generoso en el trato, tierno como un niño perplejo.

La fuerza arrolladora de su poesía lo salva cada día, le da con creces los sentidos que como individuo le faltan. En sus versos hace la cruda radiografía del todo, traza la imagen de la nada para dar saltos heroicos hacia ella, da «un paseo por las alcantarillas», por los «pantanos del lenguaje», no para de buscar y siempre surge con las manos vacías pero con la cabeza cargada de verbo, de enigmas y de alma. Esta es una poesía tensa, punzante, dolorosa, valiente. Por sus honduras y su vuelo, somos capaces de meter las manos al fuego.

A sus quince soñaba con ser un «gran poeta» y lo fue en contra de sí mismo. Se acostaba con palabras y amanecía con un vómito de lucidez y de pánico, «flotando en un charco de alcohol», en busca de su isla, tan cercana en el sueño, tan lejana en esperanzas. Decidió romper «relaciones diplomáticas con la memoria» porque «memorias son derrotas». Fiel a este postulado, en cada momento se despide para siempre. Cada abrazo suyo fue el último.

Los poetas amigos lo declararon «ciudadano colombiano a traición, sin su consentimiento ni el de las altas esferas oficiales». En verdad, su única patria fue la poesía.

EL HOMBRE LOBO

El hombre-lobo que necesita de la luna llena para convertirse en lobo, ni es lobo ni es hombre. Apiadémonos de esa bestia inconclusa que no sabe dónde poner su cuerpo cuando llegan las noches, se abren las ventanas y la ciudad se colma de temibles aullidos. Apiadémonos de ese animal difuso que no sabe dónde poner el alma cuando se muere el día y otro animal se contonea a su favor entre los oasis de un desierto en ruinas. Hay que desocupar la luna de asechanzas para que el hombre desista de su obsesión por convertirse en lobo. La luna todavía llena es un dulce manjar para el estómago vacío de quien no ha visto la luz sino a través de un sueño. El sueño de las bestias –ya sean lobos, ya sean hombres– siempre tiene sabor a pesadilla. Conciencia de un estupor que los reúne en la distancia para decidir el rumbo de los próximos caminos. No quieren encontrarse en el mismo de diván a la hora en que un doctor adormilado en la penumbra les pronostica la misma enfermedad. De vez en cuando los hombres–lobos se disfrazan de corderos para evitar la puñalada por la espalda de los hombres–hombres. Los hombres–hombres de vez en cuando cantan. Se hacen acompañar por hábiles dulzainas y tararean canciones de ultramar para burlar la trayectoria del beso traicionero de los hombres–lobos. Entonces se duerme la ciudad y todos regresan en silencio al temido remanso de la aurora boreal: los hombres–hombres, los hombres–lobos, y yo.

***

Tomado de: “Samuel Bossini–Alberto Rodríguez Tosca. Doble fondo VI Antologías”. Biblioteca libanense de cultura. Bogotá, 2013.

MI MADRE CANTA

No hay paz en la tumba de mi madre. Cada noche la escucho arrastrar sus viejas pantuflas de goma por toda la casa. Mientras camina, lava los platos, raspa el polvo, ordena mis camisas. A veces se detiene y dice: “¡Hijo, cómo estás viejo!” Entonces yo me pregunto: “¿Por qué las madres se duelen de hallar envejecidos a sus hijos si jamás la edad de ellos alcanzará a la de ellas?” El alma en pena de mi madre recorre mi cuerpo con ojos que dan grima. Sus manos tiemblan, zurcen mis pantalones, juegan con los reptiles. El aire se refocila en los cristales y un aroma de pan recién horneado amansa los remolinos de la noche. Mi madre canta. Busca palabras que alivien con música las hendiduras de su propio corazón. A veces se detiene y dice: “¡Hijo, vuelve junto a tu padre, acaricia con lágrimas su pulmón herido; visita de vez en cuando a tus hermanos; llora en paz y sálvate, pero no te avergüences de haber salido de mi vientre escaldado!” La madre es fría y está cumplida. La mía intenta rescatarme de un despeñadero que cultivo con ganas. Me niego a abandonarlo. No quiero. No puedo. Se me hizo tarde para regresar a la casa materna y mucho menos a esa pleamar de cascabeles sucios que reclama mi cara para tatuar en ella un plano de los días en que fuimos felices. Mi madre tose, se le escapa el aire, lo deja ir con la inspirada resignación de quien escribe un salmo. Mientras camina, se mira en el espejo para verme soñar. Sueña conmigo. Nos soñamos. A veces se detiene y dice: “¡Hijo!”

***

Tomado de: “Samuel Bossini–Alberto Rodríguez Tosca. Doble fondo VI Antologías”. Biblioteca libanense de cultura. Bogotá, 2013.

LAS RAZONES DEL SUEÑO

El sueño de la razón engendra monstruos

¿Quién vive? Pregunto a nadie en una esquina de la alta madrugada: nadie responde. “No sé quién somos yo”, confieso. Burla burlando, me encierro en la ocasión para olvidar que alguien pregunta. Apuro el trago amargo del alma y me derrumbo contra un charco de sal canonizada para excomulgarme a mí mismo antes de que lo haga la heráldica del clérigo. Con afilados mondadientes me abro camino entre milicias de colmillos blindados para tajar las lenguas ¡zas! tajo en las lenguas ¡zas! y nadie se interpone entre el puñal y la hendidura. Con la hendidura rasgo la redes del noble pescador para que huya el pez–humo que de tanto recordar se hizo corpóreo. Y ¡zas!: rompo relaciones diplomáticas con la memoria (memorias son derrotas). Le retiro el afecto y la palabra al hipotálamo. No más fuliginosos pensamientos calificando cada paso que doy como si tropezar fuera un delito. Mi delito soy yo. Y el juicio, y la condena.

El sueño de la locura engendra alquimia

¿Quién vive? pregunto a nadie en una esquina de la alta madrugada: Nadie responde. “No sé quién somos yo”, confieso. Burla burlando, escribo sobre el hielo la palabra hielo, me derrito con ella y con ella me hermano con el mar. Del mar escribo, y de el fuego. Y escribo sobre el fuego la palabra “fuego”, con ella ardo y sofoco la agonía para aportar trepidaciones al sacrificio de las voces. Hablo de más, pienso de más, me lamento de más. Me revuelco sobre el vómito nunca vomitado y calzo guantes, medias, sombrero, para que ningún otro pérfido niño vuelva a gritar que ando desnudo. Odio en el odio, lloro en el llanto, me desespero en la desesperación. Sobre la cuerda floja de los vientos, camino. Me zarandeo a propósito para verme caer: no caigo. Insisto en caer: no caigo. Entonces le apuesto a la paciencia de los que aún andan encariñados con mis venas e insisten en que continué corriendo sangre por su rampas monstruosas.

La alquimia engendra

Pregunto a nadie en una esquina de la alta madrugada: Nadie responde. Cansado de burlar, burla burlando, me abismo en la escritura. La palabra que nombra y canta es la misma que silencia y llora. Lugar común en la vulgar común manera de pretender ser otro. Soy otro, el mismo, y Borges. Tres buenos para nada. Tres nadas sobreviviendo cada una por su lado a las ruinas y miserias de todo lo que soy. “No sé quién somos yo”, confieso. Quizás una pequeña cita con Nadie en el parque del mundo, y nadie va a llegar, y nadie va a llegar, y Nadie…

El sueño de la razón engendra monstruos

El sueño de la locura engendra alquimia

La alquimia engendra.

***

Tomado de: “Samuel Bossini–Alberto Rodríguez Tosca. Doble fondo VI Antologías”. Biblioteca libanense de cultura. Bogotá, 2013.

LETANÍA DEL DRAGÓN DE CLAUDIANTONIA

En el tatuaje de tu espalda consigo adivinar las líneas que faltan

en las palmas de mis manos.

Sobre la tinta verde se despliega la angosta geografía que alguna vez

configuré en un sueño y nunca más y nunca

volvió a rasgar con su filosa realidad el entusiasmo de mis noches.

Ahora recorro el paisaje el dibujo encerrado la silenciosa explosión

que retiene tu piel

como un mensaje para nadie escrito en una piedra invisible y lanzado

con amorosa furia y para siempre al abismo del mar.

Confusión de los peces

que se refugian en torno y murmuran con acento grave la voluptuosidad

de la grafía el sonido interior las canciones el peso

de los significados que ahora asciende y yo escucho encima de este

océano inmenso

mal repartido entre la severidad de mi insomnio y el sabor el vaho

la amarga paz que despide tu cuerpo al dormir.

A duras penas

logro separar la corporeidad del vacío y los alegatos de la alucinación. Grabo

en el aire una falsa leyenda y comienzo mi lectura de la soledad

con un gesto aprendido a propósito en las madrugadas de ayer. Hay

una predestinación en la agonía no

despiertes ahora duerme finge que estás viva duerme no despiertes nunca.

Si al menos cesara el tableteo del reloj su inclemente neón arrojando

números a la pantalla con la misma celeridad con que avanzan las sombras

Hacia las fantasmales afirmaciones del espíritu ¡si irrumpiera

al menos en la habitación la memoria de este instante grabado con lava

rencorosa en el mapa de una vida anterior! Yo

sabría qué hacer

cómo acunar la lengua del dragón para que fuera salterio su fuego y no

himno crónica de la miseria y no

recuento miserable del fuego común respirando por la lengua

de los dragones comunes para complacer el hambre de fiesta de este circo

ya no humano

que desborda sus graderías de aplausos sombreros al viento vivas

al dragón que sufre en silencio porque nadie comprende

su ademán su grito su mueca profunda detenida en la alta noche

sobre la espalda de una mujer desnuda.

Duerme.

Ya no tienen remedio los caminos que erré. Encontrarán su castigo

en los tribunales del alba. No despiertes ahora duerme no

conozcas mi nuevo rostro. Ruego

porque no hayan entrado a tu sueño los artificios de mi dolor duerme.

No escuches ni siquiera mi ruego. Duerme duerme no despiertes ahora.

Nunca.

***

Tomado del sitio web del Festival Internacional de poesía de Bogotá. Disponible en el sitio: https://www.poesiabogota.org/alberto-rodriguez-tosca/

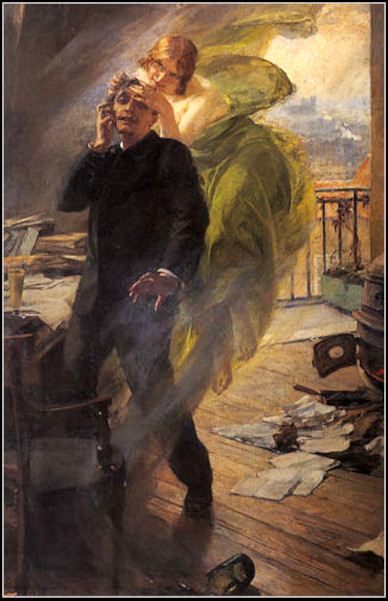

La musa verde [1895] del pintor francés Albert Maignan, a propósito del consumo de la absenta, el hada verde, y del poema “La musa enferma” de Charles Baudelaire. [Imagen de dominio público].