Por Santiago Mutis Durán

“Saliendo de la Universidad, me encontré con el profesor Ernesto Guhl: iba furioso, indignado; lo habían pensionado “a las malas”, según él, y “carajo, hay mucho que hacer en esta universidad —dijo— para que salgan ahora con estas pendejadas”. Pasábamos ya frente al Museo de Arte, caminando a la velocidad del rayo, y, de repente, Guhl paró en seco…”

[Lea el texto completo en el vínculo más abajo]

En medio del fragor de palabras que hoy atosigan desde las redes, algunas de escaso o nulo espesor semántico, en medio de tantos bulos y engaños virtuales, este texto del poeta Santiago Mutis Durán es un bálsamo por la forma como está escrito y, a la vez, una reflexión crítica respecto a lo que ha sido la Universidad Nacional como proyecto cultural, lo que ha representado la Ciudad Universitaria en el paisaje urbanístico de Bogotá y en la vida de sus habitantes.

Con su prosa poética, el autor hace una semblanza del territorio físico y mítico de la Universidad, con mayúsculas. Evoca la experiencia de aquellos chiquillos que irrumpían en el campus, desafiando los preceptos de los adultos y el temor a la oscuridad, impulsados por esa curiosidad inatajable, para explorar ese territorio encantador y poder ver animales como las boas, los tapires, aquella tigresa en la “jaula de hierro”, la pareja de cóndores que morirían por falta de cielo, hasta llegar a develar el misterio nocturno en el anfiteatro.

Santiago Mutis hace un parangón entre el pobre concepto de urbanismo, carente de humanismo, con que decidieron rehacer Bogotá, y la Ciudad Universitaria concebida como ciudadela abierta. Exalta las pasiones, olores, caminos, relaciones y afectos que anidan en la Universidad, que es cosmos, bosque, arte, música, libros, intimidad, intemperie, espacio propicio para el encuentro y para la soledad…

Este escrito, publicado en 2004, denuncia anticipadamente, como un presagio, lo que significaría la pérdida de la vida universitaria si las rondas de amigos, los eventos culturales y de difusión científica, si los auditorios siempre abiertos, fueran desplazados por la plataforma virtual, por la sesión remota que hoy se impone. La pérdida que tendría lugar si la internet hiciera “de la Ciudad Universitaria una universidad a secas y a distancia: una universidad virtual”.

La de Santiago es una invitación a volver a caminar la Universidad con la memoria de un niño, cargada de figuraciones, con la memoria del joven y del adulto, compañeros de viaje en ese universo. Es otra peregrinación de Alpha, otro viaje a pie por los caminos de la Ciudad Universitaria… Y para comenzar el recorrido, qué mejor compañía que el maestro Ernesto Guhl, aquel hombre cuyo amor por la Universidad solo era superado por su amor a los páramos y paisajes colombianos. Al leer este relato creemos ver aquel viejo venerable con sus pantalones de pana acanalada y sus comentarios directos, con su chaleco de lana, el paso siempre firme y sustentado en su hondo saber. Creemos escuchar su conversación animada, su denuncia sobre la “reducción de cerebros” por la mofletuda burocracia. Frente al Museo, por la entrada de la calle 45, aún podemos ver el monumento que le sirvió a Guhl para ilustrar este sentimiento de agravio.

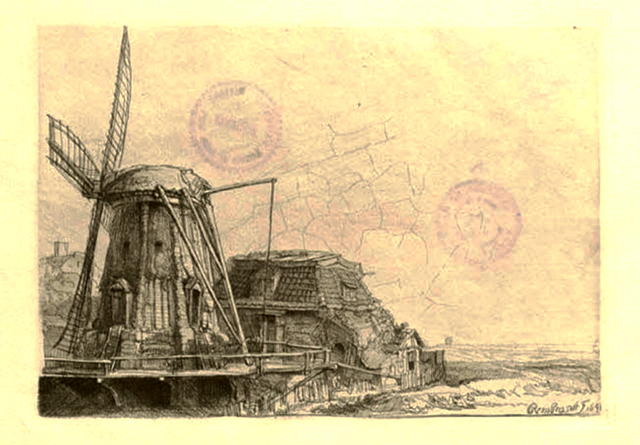

La imagen utilizada corresponde al grabado “Le moulin” de Rembrandt (aguafuerte, 46.2 x 32.2 cms) de los grabados de la Colección Roberto Pizano del Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. URI: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57257

MIS UNIVERSIDADES [Por Santiago Mutis Durán]

“¿No es extraño que quienes dominan al género humano ocupen un rango tan superior al de quienes lo educan?”

G. C. Lichtenberg

Saliendo de la Universidad, me encontré con el profesor Ernesto Guhl: iba furioso, indignado; lo habían pensionado “a las malas”, según él, y “carajo, hay mucho que hacer en esta universidad —dijo— para que salgan ahora con estas pendejadas”. Pasábamos ya frente al Museo de Arte, caminando a la velocidad del rayo, y, de repente, Guhl paró en seco:

—Ahí está. Este es el verdadero monumento a la Universidad —me dijo traspasándome con sus palabras, porque en realidad le hablaba a los majestuosos cerros que teníamos enfrente—: Estos gordos representan el futuro de la Universidad, en esto la están convirtiendo.

Guhl se había detenido frente a la escultura de 4 gordos oscuros y anónimos como la brea, cuatro hombres de abultados cuerpos y de reducidas cabezas, que vigilan maliciosos a los estudiantes:

—La burocracia reduce el cerebro —sentenció Guhl. Y retomamos el paso, rumbo a la calle.

Yo admiraba a Guhl, al hombre y al geógrafo, y también su temperamento de finísima pólvora e incluso sus manuscritos endiablados. Nunca volví a ver en la Universidad tanto fervor en alguien; la ciencia apasionada no hiela su responsabilidad. Los libros de Guhl y sus traducciones tuvieron que ser publicados por el Jardín Botánico, el Instituto Colombiano de Cultura, el Fondo Fen Colombia, el Instituto Caro y Cuervo… Creo que varios quedaron inéditos. Guhl tenía una virtud incómoda: siempre decía lo que pensaba. Y, para colmo, tenía carácter, sabía qué hacer y cómo vivir, algo inexistente —o intolerable— en estos días, que desembocan en los siglos.

La desaparición de un pensador

Cuando yo era niño, jugábamos en el jardín de Humboldt de la Universidad, recién inaugurado por muchos, y entre tantos por el mismo Guhl. Elogios y elogios han llovido durante un siglo sobre el autor de Cosmos, y seguramente también aquel día solemne bajo el cielo en su estación más azul. Una verdadera tormenta tropical oculta desde entonces su pensamiento.

En esos días se inauguró el torpe relieve de Humboldt, se puso la primera piedra del Museo de Historia Natural, se creó el premio anual «Alejandro de Humboldt» para el mejor trabajo de investigación en ciencias naturales “o afines” y se condecoró con una medalla de oro la labor de Enrique Pérez Arbeláez quien se defendió del honor con unas palabras del propio Humboldt: “…haced de mí una biografía [dijo el sabio] y no un elogio: queriéndome honrar, me haríais un mal. No se ha hecho más que alabarme en público y esto irrita siempre…”. Más adelante, Pérez Arbeláez invocó el espíritu de la Expedición Botánica: “He sido más útil… por las ideas que he despertado en los demás”. Él no sabía que estaba siendo irónico. Quería mucho a la Universidad, y en ella elaboró la “exposición de motivos” para fundar el lnstituto de Ciencias… y organizó el Herbario Nacional Colombiano (el primer edificio de la Ciudad Universitaria), del que se le “arrancó” con una sevicia, que será siempre el mayor dolor de mi vida científica”.

En aquel día —el del “centenario de la desaparición de un pensador”—, Guhl dijo: Humboldt tuvo “la rara capacidad de la visión del conjunto. Nunca analizó [la Naturaleza] desde el limitado horizonte de un técnico especializado… sino siempre trató de comprenderla e interpretarla como una unidad”. Habló de los nueve biógrafos que se necesitaron para escribir la biografía científica de Humboldt, cada uno ocupándose de una materia, “que Humboldt trató en su tiempo como un conjunto”: “Ahora nos presentan a Humboldt como un personaje compuesto de varios científicos —dijo, y citó a Hermann Grimm—: Los trabajos [de Humboldt] resultaron anticuados en sus diferentes aspectos que fueron desarrollados por sus sucesores, quienes se elevaron por encima de él como especialistas modernos, mientras descuidaban lo humano, que era para Humboldt la última meta de la ciencia… Poco afortunada fue esta iniciativa [de su biografía] —comentó Guhl—, porque carecía del lazo espiritual que usó para unir los aspectos especiales en un sentido universal… la fuerza de la naturaleza [es una] unidad vital… Tan necesaria como es la especialización, así es de peligrosa… Hemos sufrido —más que gozado— los adelantos casi miedosos de la técnica, como consecuencia de nuevos conocimientos… Han creado una época de dudas y de falta de orientación intelectual, que afecta en un grado mayor a las masas que a los hombres de ciencia.

“La existencia de estas masas y su participación definitiva en todos los campos de la convivencia humana, es la característica de nuestro siglo… estas masas evolucionan y piden instrucción; pero ni las universidades… [censurado]. Sin embargo, el futuro del hombre depende de esta masa y de la cultura que va a recibir… y si las circunstancias exigen una modificación en el modus vivendi, hay que buscarla. Esto también es un objetivo de la ciencia, y quizá el más importante en la actualidad.

” Creo que tenemos poca razón de festejar una fecha memorable como la de la muerte de Humboldt, cuando nos damos cuenta de que la ciencia ha avanzado prodigiosamente en sus aspectos técnicos, pero ha descuidado sus obligaciones éticas y humanas…”.

Si Guhl viera el poco caso que se le ha hecho y el abismo en el que estamos se dejaría morir de tristeza —o de espanto—, aunque ese no era su temperamento; pero tan caudalosa realidad puede contra estos detalles.

El jardín del conocimiento

Conocí la Universidad cuando no estaba enjaulada tras su necesaria malla ni había que entrar a ella por una rendija que simula una puerta de porteros, sino rodeada de potreros —género paisajístico que aún se cultiva en algunas partes de la Universidad—, y era entonces el paraíso de los insoportables niños del barrio, muchos de los cuales se quedarían en ella a estudiar. Hoy la Universidad forma parte de un buen corredor ambiental que oculta y hace llevadera la fealdad de los edificios de Bogotá y deja descansar la vista y el alma, acogiendo además a gavilanes, búhos y a muchas otras aves sin las cuales viviríamos más cerca del cementerio. Este corredor comienza en los magníficos cerros, que ya no son areneras sino bosques —pésimamente escogidos y peor sembrados por la CAR—, pero árboles son árboles y la luz en ellos es más que un milagro: un motivo verdadero de bienestar, de alegría, de gratitud. El corredor —verde y poblado de criaturas— desciende de los viejos cerros del Parque Nacional, que no es un parque sino un acto de sabiduría y civilización —¡diseñado por un extranjero! —, y continúa por la que ayer fuera una quebrada y hoy es un caño, pero con grandes árboles y también con jazmines y nazarenos, y sigue bajando por entre los parques que los alcaldes aún no han pavimentado, por el Park Way (con sus cinco cuadras de árboles de lujo peluqueados como soldados para que los ladrones no se escondan en la hojarasca y alineados a los bordes de un camino que ya no es camino sino una mini autopista —obra de paisajistas jóvenes de una universidad colombiana, o por algún funcionario— donde los niños tumban viejitos como bolos con sus bicicletas), hasta ensancharse en la Universidad y seguir por la avenida 53, el parque Simón Bolívar y el bellísimo Jardín Botánico, con sus selvas de invernadero y sus bosques de niebla, que era un centro de investigaciones cuando aún lo dirigía su fundador, precisamente el doctor Enrique Pérez Arbeláez, pero donde ya no se investiga y así corre el peligro de que lo conviertan en un parque, y, ya sabemos, a los parques los pavimentan los urbanistas constructores y los alcaldes para que la gente no se distraiga ni pierda el tiempo y camine directo al trabajo, porque de eso se trata, de “trabajar, trabajar y trabajar”… para los Otros (así, con mayúscula psicoanalítica, pero no por lo que ellas saben sino porque hay que poner con mayúscula a gente tan superior)…

En ese entonces había en la Universidad tapires y cóndores, un tigre y hasta un boa constrictor invisible; también estaba el observatorio astronómico, que nos parecía el único edificio científico del mundo —donde decían que se podía escuchar murmurar el profundo cielo—, y se hablaba de la existencia de un péndulo de gigantes que se había detenido señalando el centro magnético y candente de la Tierra. Allí aprendimos a montar en bicicleta, a patinar, a mimetizarnos con los bosques de bambú, a cazar renacuajos y verlos convertirse en ranas de ojos dorados, y allí vimos el primer muerto. Se le decía La Ciudad Universitaria, y era blanca, geométrica y despoblada. Cruzar la carrera treinta para llegar a ella era, más que una aventura, desafiar la autoridad de nuestros mayores, entre quienes estaba un tío científico, fundador de la Facultad de Geología, que tenía la casa llena de dinosaurios de porcelana, un callado estudio con mapamundis flotantes entre sombras y uno que otro esqueleto amarillento de pájaro carnicero que parecía vigilar aquel cosmos maravilloso y casero.

Por esos mismos días atropellaron en la carrera treinta a un vecinito de seis años con el que nos lanzamos a la siempre tentadora Ciudad Universitaria —¡se demoraron cuarenta años en construir un puente sobre aquella avenida criminal!

En nuestras continuas expediciones a la Universidad descubrimos un edificio ciego que no era ni blanco ni geométrico como todos los demás sino más bien un galpón sonoro que misteriosamente se encendía por las noches. La inquietud nos conquistó a todos al mismo tiempo. Así que una tarde, después de que el ocaso alargó las sombras de sus árboles hasta nuestras casas, y nuestros cuartos dejaron de ser dorados y las salas y los comedores y las cocinas y los patios se apagaron y quedaron solitarios y en silencio, una pequeña jauría de 10 ó 12 muchachos salieron a escondidas de sus casas para acudir a la cita frente a la criminal avenida; dos de los más pequeños se encomendaron a Dios para cruzarla: “No nos desampares”, dijeron, y llegaron rezando al otro lado, sanos y salvos. Una vez en la Ciudad Universitaria, nos internamos en la oscuridad. Llegamos unidos por la complicidad hasta el muro del galpón de cristal y todos fuimos saliendo de las sombras para formar una escalera humana que temblaba de nerviosismo. En orden de edades, el privilegio de ver primero su interior quedó en los más pequeños. Uno, dos, tres escalones humanos hasta llegar a las altas ventanas:

—¿Qué ves? —preguntamos todos desde abajo.

Silencio.

—¿Qué hay? —volvimos a decir en un coro desordenado.

El vigía se dejó caer, y con los pies nuevamente en la tierra, echó a correr.

— Es un espantadizo. Sube tú —le dijeron a Julio, ya de ocho años, y arrastramos de la ropa al voluntario.

—¿Qué es lo que hay? ¿Qué ves?

También se dejó caer, y de su estampida de palabras sólo entendimos la última:

— …Muertos!!!

Julio estaba pálido, pero no salió corriendo. no sé si porque lo teníamos agarrado del suéter o porque era un valiente. Todos fuimos subiendo, uno por uno: era un espacio enorme, muy iluminado. Parecía la Plaza de Bolívar, llena de gente abandonada cubierta con sábanas blancas por las que les asomaban los pies desnudos. “Le están cortando la cabeza a uno”, dijo Ariel; “Un doctor llevaba en la mano un brazo cortado echando sangre”, aseguro Gustavo; “Le estaban sacando el corazón”, tartamudeó Jorge, que sólo tartamudeaba frente a los adultos… De repente, sonaron unas hojas secas quebrándose en la oscuridad, y corrimos valientemente, más veloces que nunca.

Durante semanas sólo se habló en susurros en los dormitorios insomnes, al pie de las escaleras, en el escalón de la entrada de todas las 10 ó 12 casas a donde había entrado la gélida visión de la muerte. Así supimos que a Julio se le había muerto un hermano, cuando vivían en el barrio Santa Fe. Que la abuela de Jorge había muerto en la tenebrosa mansarda de su casa. Que a los papás de Nancy se les había ahogado otra hija, que también era pelirroja, y que era ella la que estaba en el retrato de la sala…

El tema desapareció cuando llegó el tigre a la Universidad. Era gigante, y hermoso. Estaba en una jaula, como a un metro del piso. Caminaba de lado a lado meciendo la cabeza y tenía unas patas enormes y silenciosas. íbamos a verlo todas las tardes. Que los tigres podían trozar a un hombre con un solo mordisco; que lo habían cazado en la selva del Amazonas; que lo alimentaban por las noches con ovejas vivas; que lo habían encontrado en Sasaima, donde los abuelos de Jorge habían tenido una finca; que lo iban a disecar los médicos de biología; que la semana pasada se había comido entero a un perro pastor alemán… Lo cierto es que no era un tigre, sino una tigre, y lo supimos el día en que impaciente con todos nosotros a su alrededor haciéndole biografías fantásticas a su belleza y poder decidió alejarnos: entonces dejó de ambular por su jaula de hierro, se paró firmemente dándonos la espalda y nos lanzó tras los barrotes un chorro de orines por entre las patas que lavó a mi primo Fernando, quien casi se ahoga y tuvimos que llevarlo a la casa sin tocarlo, todo despelucado y con los anteojos en la mano, para que le quitaran la pestilencia, que no se le quitó nunca, porque aún recuerda la cara que le puso mi tía al recibirlo casi ciego, llorando todavía de la sorpresa y todos nosotros confesando a gritos que “lo orinó el tigre, tía, lo orinó el tigre”. Tuvieron que botar la ropa y a todos nos pegaron y nos encerraron las tardes y los domingos siguientes, no tanto por “la tigra” o por la pestilencia indeleble sino por haber cruzado la avenida treinta, que aislaba la Ciudad Universitaria como un pozo medieval lleno de cocodrilos, pero esta vez con animales aún más peligrosos: choferes de los “buses azules” y los “conductores particulares”.

Sin embargo, volvimos a la Universidad, después de nuestros respectivos períodos de aislamiento y estudio forzado, desafiando todas las amenazas de los adultos. Así pudimos conocer al gran cóndor americano, que eran dos, una pareja, apestando a carne podrida dentro de una jaula en forma de burbuja. Eran unos gallinazos inmensos, que rara vez desplegaban sus alas, pero nos asombraban cuando lo hacían con todo el esplendor huracanado que podía surgir de sus cuerpos fúnebres. Que son capaces de volar hasta el cielo; que pueden ir volando sin descansar hasta el Perú; que son capaces de ver desde las alturas a un conejo; que pueden levantar un ternero si quieren; que nunca bajan a tierra; que pueden derribar un hombre con un solo golpe de sus alas; que si no vuelan se mueren; que viven en la nieve; que en sus nidos han encontrado caballos muertos; que son prehistóricos; que aunque son carnívoros y los animales más grandes y fuertes del aire nunca pelean; que… Igual que con el tigre, cada uno de nosotros hizo su historia, y entre todos fuimos acercándonos a la verdad, más allá de cualquier fantasía, aunque la verdad última fue más que triste: a este coloso de las soledades lo estaban matando. Y aquí lo cierto fue que pronto murió uno de ellos, y al que quedó vivo, lejos del cielo y sus alturas, iba a pintarlo un pintor rubio de apellido Obregón, que le llevaba pedazos crudos de carne púrpura para que se acostumbrara a él, ya que él no se podía acostumbrar a ver tanta majestad dando saltitos torpes para subirse a una cúspide de piedra de un metro de altura.

Rudyard Kipling y Julio Verne (a quienes una tía profesora nos leía algunas tardes de castigo), y Las mil y una noches (que nosotros leíamos por nuestra propia cuenta y riesgo) eran el único país donde podía vivir aquel animal fabuloso que nos mostraba la vida más allá de la nuestra, una vida más vigorosa, más deseable, más viva, más prometedora.

Después fueron los tapires, la boa constrictor, los asombrosos huesos de los dinosaurios, los fósiles cubiertos por la oscura ceniza de un mar de otra vida, las piedras que cayeron del cielo y los animales nunca vistos, disecados en un edificio de corredores de niebla… Y después, la adolescencia, que nos apartó de la Ciudad Universitaria.

Yo volví ya solo, antes de acabar el bachillerato, porque habían fundado un museo de arte moderno. ¡Dibujos y grabados…! Ya no recuerdo qué vi primero, si Rembrandt y Piranesi —que son para mí junto a Goya y a Caravaggio los más modernos— o si a los maestros de bellas artes de la Universidad, pero gracias a ese “museo”, que no tenía ni paredes ni espacio, ni taquilla ni guías indeseables, comencé a ver exposiciones en todas partes de la ciudad. Así conocí a las iluminadas bestias: Karel Appel, De Kooning, Dubuffet, Egon Schiele, Giacometti, al duende de Hunderwaser, al celeste Calder y al mágico Klee… Y también el premeditado grito de Bacon desollado y al ilustrador mudo José Luis Cuevas, “monstruos cardinales”, del abandono y el extravio.

La inocente pandilla también volvió a la Universidad, pero a estudiar: el chiquito que balbuceó “Muertos”, con la cara de uno de ellos, entró a estudiar medicina (y después se hizo psiquiatra); el que emprendió la carrera y no pudo decir nada, ni paró de correr nunca, ingeniería química (y hoy está en los Estados Unidos); al que orinó el tigre, ciencias de la Tierra; Jorge y Julio se fueron del barrio y entraron a otras universidades; Alberto, que quedó obsesionado con el cóndor, echó a volar fuera del país y se hizo aviador, pero nunca volvió a ver un cóndor —al menos vivo— salvo en su gorra.

Yo sigo pensando en la Universidad Nacional como en La Ciudad Universitaria, en donde todos sus habitantes —bueno, la gran mayoría— van a pie, ¡a pie!, y muchos, incluso, pensando. Allí hay tiempo floreciente, espacio, silencio, doradas primaveras, animales (no estoy hablando metafóricamente), aguaceros, altos árboles, bibliotecas, conciertos, conferencias (algunas gratis), cine verdadero, exposiciones, librería (un poquito más grande que un ascensor), prados, parejas, saxofonistas solitarios bajo uno que otro árbol, clásicos del humanismo en ediciones de bolsillo para regalar a los estudiantes, obras de arte a la intemperie (como unas ventanas mágicas que al anochecer encendían los árboles dentro de los edificios y hacían de la calle y del cielo abierto en estrellas un lugar íntimo y entrañable) y, sobre todo, gente, gente dispuesta a la conversación y al encuentro… es decir, algo muy distinto de lo que los universitarios de todo el país han construido fuera del campus después de graduarse (no tengo que dar ejemplos, basta con ver el país).

Su majestad el automóvil

El concepto de ciudad ha cambiado tanto como la ciudad misma (no es una perogrullada —aunque lo parezca—, pues realidad y “pensamiento” no suelen ir de la mano en Colombia). Ahora que Bogotá está “a 2.600 metros más cerca de las estrellas”, y más lejos de la gente (naturalmente, el slogan de autopromoción no se refiere a las estrellas salvajes, que mueren alumbrando, sino a las stars del gobierno, los negocios y la televisión), podemos ver cómo la ciudad es “lo mejor”, “lo único”, “lo moderno”, “el futuro” … el centro de los negocios, del “empleo”, de la diversión, del “saber”, del gobierno, del “poder”, de las “comunicaciones” … Mucho es lo que se dice de ella, pero jamás la verdad: que es un lugar, un lugar para vivir, un lugar para quedarse, un lugar para querer, un lugar para crecer. Bogotá es, verdaderamente, un lujo ridículo y una ruina atroz, una ciudad en obra negra, una colcha de retazos que da miedo o repulsión, una mentira, una ciudad inhumana, humillante, brutal, una ciudad procaz, amontonada entre desperdicios, una ciudad mordida por el progreso —que sucede a empellones—, una ciudad devorada, llena de cicatrices, moral y psicológicamente destruida, perversa, revenida, un problema que no podemos resolver y que odiamos… y que sirve de modelo a “las otras” ciudades del país.

En el Planetario Distrital de Bogotá, estaba antes el Museo de Arte Moderno (donde conocí a Schiele, a Rodin, a Magritte…), después un museo de historia natural (que iba mejor con el Planetario, pues los grandes vegetales, las lechuzas y los bosques la van bien con el hondo cielo y sus estrellas), ahora está un museo urbano, con unas fotos de su desarrollo que mejor cabrían en un folleto: es decir, la Ciudad ha desplazado al Arte y a la Naturaleza. El impresionante Archivo Distrital de Bogotá (“el edificio de nuestra historia”) se inauguró recientemente con una exposición (en su amplia, iluminada y bella sala) del otra vez “desarrollo” de la ciudad, pero no de toda la ciudad, o de sus escasos aciertos urbanísticos, de su bien o mal o peor o imposible pero en todo caso característico(s) vivir, de su arquitectura, poblamiento, “proyección”, de las muchas ciudades que hay en ella, de sus problemas, sus corredores ambientales, de su expansión ilimitada, de su crónica roja, de su gente, en fin, de su historia, presente y porvenir… No, la exposición sólo tuvo en cuenta el transporte, la circulación como quien dice, ahora el Transporte ha reemplazado a la Ciudad (una apología del transmilenio, que no es más que un bus —y un gran negocio, que pronto nos teñirá de negro con su smog— pero que maneja el 50% del urbanismo —el otro 50% lo manejan el aislamiento, “la inseguridad” y “la violencia”: es decir, el miedo). De manera que el Desarrollo Urbano, la Historia de la Ciudad, y el mismísimo Urbanismo, son solo la historia del transporte, del negocio de la movilidad, del desplazamiento, del no estar en ninguna parte, del desarraigo. Así mediremos de ahora en adelante sus distintas épocas: la de la mula… la del tranvía… la del bus ejecutivo… la del transmilenio, despreciando todo lo demás, que es lo que importa, sin calcular siquiera la gravedad de lo que significó el automóvil para el urbanismo, para la concepción de la Ciudad, para su vida, que, según vamos, pronto la manejaran en el departamento de tránsito, y el símbolo del nuevo urbanismo será (histórico y obsoleto) el semáforo, con el solo remanso del Centro Comercial, máxima —y única— manifestación —y posibilidad— de cultura.

Todo este producto o expresión de nuestro desarrollo, de nuestro progreso, de la presión sobre nuestras universidades, de nuestras ansias de futuro y de nuestra incapacidad y falta de orientación y de sentido. Y de nuestra claudicación. Pareciera que la vida profesional fuese “un largo embrutecimiento”.

Por eso me gusta la Ciudad Universitaria, donde todavía existen el tiempo real y fecundo, el olfato, los caminos, el oído, los colibrís, la amistad, la espontaneidad, árboles apacibles y frondosos (sin mutilar ni alinear como a soldados), lugares para estar, para pensar, mirar, conversar, convivir, leer, para comenzar, crecer, para tocar el trombón, contemplar, para descubrir(se), madurar, discutir, aprender, dibujar, fumar, para no olvidar, para ver las montañas (la luz del amanecer o la llama de la tarde con luceros), para sentir, estudiar, escribir, para confrontarse, medir sus fuerzas, seguir tras una vocación… en fin, para ver nacer las cosas y vivir, y también para tener con qué imaginar una casa, una calle, un barrio, un mercado popular, un colegio, un ancianato, un hospital, un presente, un país… o una persona, más dignos, humanos, mejores (o con una brizna de grandeza, o de humildad), antes de que el progreso o los Estados Unidos o la falta de pasión —de lucidez y responsabilidad— o el trancón hagan de la Ciudad Universitaria una universidad a secas y a distancia: una universidad virtual.

Como dijo un ingeniero de la Universidad en la Facultad de Ciencias Humanas, “hay profesores y estudiantes que aún prefieren el contacto personal y directo y no usan internet”. Sí, el trato “personal y directo” sigue siendo fecundo y deseable (mientras haya personas, tiempo natural y lugares). Sólo que La Ciudad Universitaria no es sino una, y a algunos todavía les gusta, incluso más que la otra. Pues de eso se trata, de tener con la realidad y con sus problemas un trato personal, solidario y directo ya que no es ella un negocio o un proyecto para el futuro, sino lo único que existe. Los centros comerciales (y sus vulgares medios de comunicación de masas) gritan las veinticuatro horas de cada día su funesta ligereza: «Comprar es vivir»; pero Adam Smith dijo —reconoció— algo muy distinto en la universidad: “El único tesoro es la Vida”.

Bogotá, marzo 2004

Este texto de Santiago Mutis Durán fue publicado en: “Miradas a la Universidad Nacional de Colombia”, Vol.1, Colección de crónicas. Dirección Nacional de Divulgación Cultural, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2004.

Según registros consultados de la Universidad Nacional la escultura mencionada en el relato de Santiago Mutis se titula “Hay” (María Teresa Pardo, 1979-1980). He aquí la foto de dicha escultura. Frente a ella posan dos miembros del Colectivo Punto de Partida, Luz Helena Cordero y Luis Alberto Bonilla (y con ellos Fany Betancourth), todos estudiantes de psicología en los inicios de los ochenta.